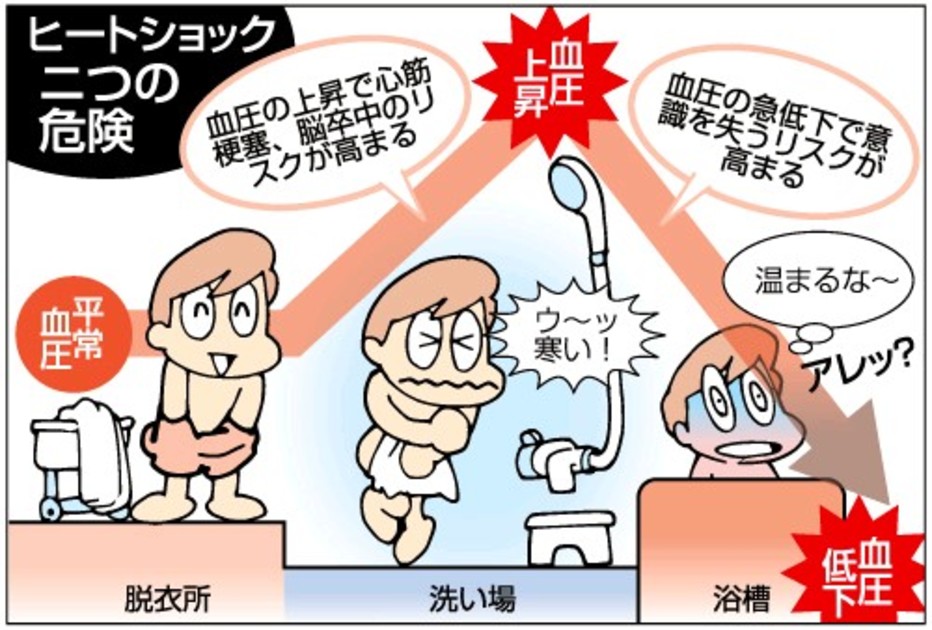

やっとの思いで夢のマイホームの着工が実現できたのに、工務店から資材の高騰による請負工事代金の増額の連絡がありました。

コロナウィルスのおかげで、ユニットバスやシステムキッチンの納期が遅れ、挙句の果てに2,000万円で契約締結していた請負工事代金が2,600万円に変更要請。

今更、契約を解除するわけにもいかず、完成しないと銀行からの融資も降りない。

双方の親に頼み込んで、なんとか資金繰りは可能だが、家具購入やエクステリア工事の予定もあり、予想外の出費は最小限に抑えたい。

こんな時にどこに相談すればいいんだろうか。とお悩みの方が多いです。

通常の建築士事務所に相談しても、建築士は見積りを収集することはできますが、査定することはできません。

また、ゼネコン等の大きな企業は査定はできても住宅程度の小規模な物件には手を出しません。では、どうすればいいかということですが、工務店で建築士事務所を兼ねてセカンドオピニオン的な査定業務を扱っているところを探すしかありません。

一般的な報酬は、経常利益(値引いてもらった金額)の10%で、あまり小さな額になると最低保証額が5万円とか、1,000万円も値引いたから100万円となるわけではありません。依頼する時点で、おおよそどれくらい値引きが可能か聞いて、基準の報酬を決めておくのもいいと思います。しかい、運の悪い時は、工務店とセカンドオピニオン会社に取引があり、相談内容が筒抜けになってしまう場合もあるので、契約締結前に確認しておきましょう。

思い余って、国民生活センター等に相談される方もいらっしゃいますが、予測できない突発的な物資の高騰については、変更可能と約款で決められているので無駄足になると思います。

弊社では、全国どこでも設計図書や見積書等が充実していれば対応は可能です。

ただ、建築士の業務は調査や鑑定までで、値引き交渉の立会いは弁護士の業務となります。

一般的に、工務店は値引きにそれ相応の根拠があれば、施主の希望金額に近い数字で応じてくれることが多いので、直談判する度胸も必要です。

.webp)