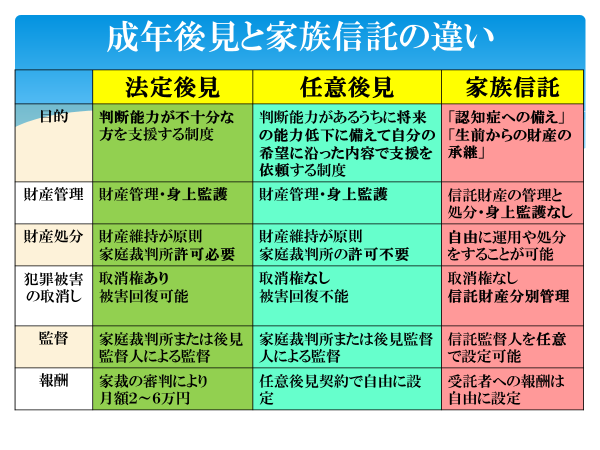

1.後見とは

後見とは、判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるものです。

後見では、家庭裁判所に選ばれた法定後見人が法定被後見人を法的に支援・保護します。

判断能力がほとんど失われてしまうと、日常生活を営むことすら困難になる場合が多くなります。そのため後見では、生活全般にわたって法定後見人が法定被後見人を広範囲に保護します。また後見は、法定後見制度の中で最も利用者数が多く、全体の約8割を占めています。

法定後見人は、これらの権限を用いて、法定被後見人の財産を管理するとともに、様々な契約等を本人に代わって行い、また本人にとって不利益な契約を取り消すなどして、法定被後見人を保護します。

2.保佐とは

保佐とは、判断能力が相当程度低下してしまった人に適用されるものです。

保佐の対象者は、日常的な事柄は一人でできても、不動産取引等の重要な法律行為を一人で行うのは不安があるような人です。

保佐は、そのような重要な法律行為を保佐人が法的に支援することによって、本人を保護することを重視しています。

仮に、被保佐人が保佐人の同意なしに単独で契約等を行い、それに失敗したときは、その契約等を後で取り消すことによって本人を保護することができます。

3.補助とは

補助とは、判断能力がある程度低下してしまった人に適用されるものです。補助では、補助人が被補助人を法的に支援します。

補助の対象者は、日常生活については特に問題ない場合が多いといえます。

ゆえに補助では、本人が一人で行うのは難しい事柄について、補助人に必要な範囲で個別に権限を付与して、いわばオーダーメイドの形で被補助人を支援することを重視しています。

※画像中の補佐は保佐の間違いです。