これまで紹介した高齢者および障害者の後見トラブルは、すべて法定後見の実話です。

後見人になるのに適当な家族がいるにも関わらず、被後見人の財産が1000万円程度以上あることなどを理由に、家庭裁判所から後見人として弁護士や司法書士を送られるのです。

後見人が被後見人のお金を使い込む横領は刑事事件として警察が捕まえてくれたり、返金を求める民事裁判ができますが、紹介したトラブルは違法性や損害の立証が難しく、ほとんどの場合泣き寝入りとなります。家庭裁判所に文句を言っても「後見人と話してください」で終わり、弁護士に相談しても「後見制度はそういうもの」と一蹴されます。

しかし、そんなことで本当に良いのでしょうか。成年後見制度を使っていようがいまいが、良識のある人々により、スイスの国民投票やアメリカのブリトニー解放運動が日本でも起きるのは自然でしょう。

2021年6月、“後見制度と家族の会”が発足しました。被後見人やその家族が集い、おかしいと思うことを伝え、わからないことを学びあうプラットフォームとして今後の活動が期待されます。

ここでは、成年後見制度を使って現実に困っている人に対し、誰もができる悪徳後見対策を6つ紹介します。参考にして頂き、積極的に現状を打開してください。

「成年後見制度の落とし穴」著者 宮内康二 発行元 株式会社青志社

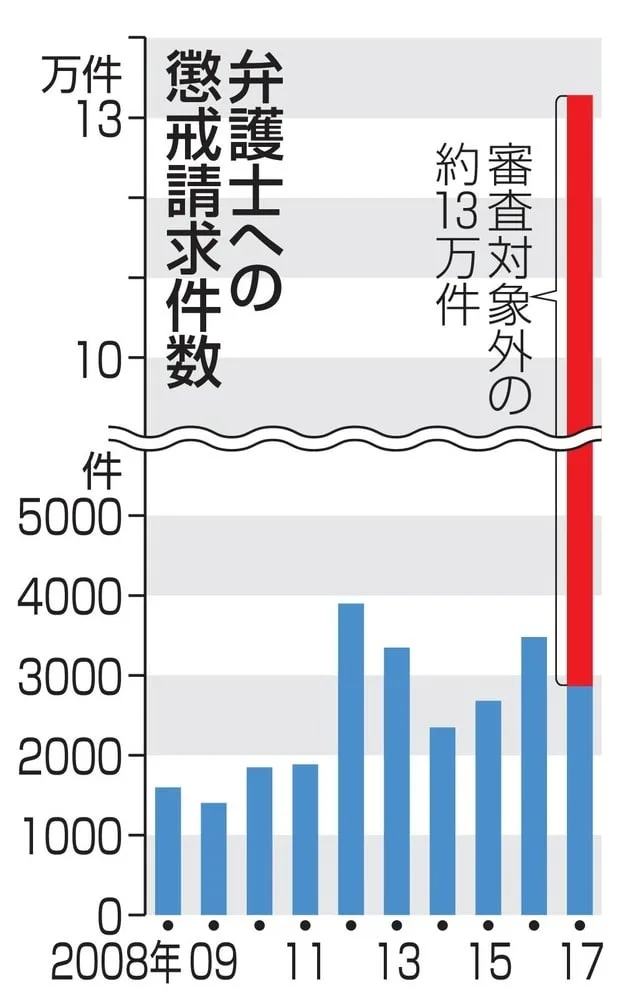

4 後見人が所属する団体に対する「懲戒請求」

おかしいと思ったら、弁護士なら弁護士会、司法書士なら法務省、社会福祉士や行政書士なら都道府県に問い合わせ懲戒請求をすることもできます。

懲戒請求を嫌がる士業は少なくありません。弁明をしないと処分され、処分されると公示され、本業に影響が出かねないからです。後見をメインとする士業はほとんどいないので、後見くらい辞めてもいいと思い、懲戒請求を受けるなり後見人を辞める人も少なくありません。この点、懲戒請求は、手続きも簡便で、費用もかからないので現状打開に効果的でお勧めです。